11月の新刊、平井敏晴『中華と綺想』

11月の新刊は、『中華と綺想—東アジアのマニエリスム精神史』です。

めくるめく異種混合の思念

「マニエリスム」には、ルネサンスとバロック時代をつなぐ美術様式を指す狭義と、

『迷宮としての世界』のG・R・ホッケが提示した「綺想を描き出す普遍的な手法」という広義がある。

本書は主に広義をベースに、「アルス・コンビナトリア(結合術)

・過剰・多義・異種混合」が

東アジアの

文化・芸術・建築様式にひとつの精神史として通底していることを、

フィールドワークを通して読み解いていく。

ハングル創製、李箱の音声遊戯、清朝の綺想趣味、ベトナムの異種混交。

アンドレ・キムの衣装、マニエリスト:ナム・ジュン・パイク、熊系王権……

「中華」を自称することで生まれるマニエリスム、

「中華」に抑圧されることで生まれるマニエリスムが織りなす、

豊饒の東アジアがここに!

著者の平井敏晴さんは、東京都立大学大学院人文科学研究科でドイツ文学を専攻し、高山宏氏の薫陶を受けた気鋭の研究者。その後、韓国に拠点を移し、現在は漢陽女子大学校助教授。

四六判並製、424頁(カラー8頁)本文図版135点収録、定価 本体3200円+税、11月下旬発売予定。

前見返し

■目次より

第一章 中華によって、東アジアにマニエリスムが出現した

明朝様式の門江戸初期の朱子学と朝鮮

羅山の務め

朝鮮王朝の中華趣味と陰陽五行の意匠

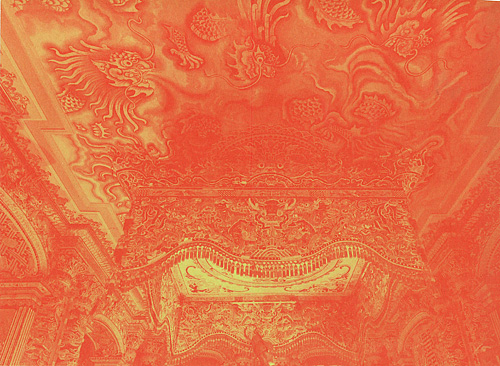

紫禁城の高い仕切り

ベトナムのヴンダーカンマー

マニエリスムとは何か

マニエリスムの方法としての「アルス・コンビナトリア」

マニエリスムは裏切者のイデオロギー

東アジアの様式としてのマニエリスム

第二章 朝鮮半島に充溢するマニエリスムの系譜

朝鮮王朝と仏教との、微妙な関係朝鮮の視覚的驚異は仏教美術にある

朝鮮絵画の写実主義

朝鮮王朝の技術革新と遠近法

冊架図のパラドックス

申師任堂『草蟲圖』と陰陽の宇宙

マニエリスムの系譜を高麗時代にさかのぼる

中国北方美術の宇宙表象とシャーマニズム

高麗時代の多元宗教

朝鮮王朝の漢字偏愛と金属活字開発

破格の朝鮮王と宇宙の音楽

世宗大王の音楽コスモロジーとハングル創製

間奏曲1 李箱のマニエリスム的手法と音声遊戯

スモモの箱のマニエリスム鏡のなかの李箱

音声遊戯の綺想画

第三章 自称中華の綺想体

清朝の宇宙観測機器清朝の仕掛時計は宇宙の蠢きを刻む

乾隆帝の綺想趣味とカスティリオーネ

台湾の「中華」

台湾バロック的なものを探す旅

閩南(びんなん)人たちのアルス・コンビナトリア

閩南ノスタルジーが描く声の綺想体

第四章 越南という小中華帝国

印中折衷の仏教寺院デュラスから見える華僑と西洋

ベトナムは中華を移植した

グエン朝の皇帝たちはもともと中華三昧だった

カイディン帝のベトナムバロック

ベトナム文化の地政学

ダラットの驚異空間から見えること

メコン川流域の混合主義とシュヴァルの理想宮

異種混合はベトナムの方法として定式化された

破壊のマニエリスムは深淵を希求する

間奏曲2 アンドレ・キムの衣装バロック

結合術のデザイン衣装という皮膚

純白衣装の宇宙

第五章 マニエリストのビデオ・アート

鎌倉の結合術師パイクにとっての太極

「ビビンバの美学」とシャーマニズム

モニターは漢文の文字配列に由来する

音楽マニエリスムの系譜

パイクが評価したバッハ

「シェーンベルク研究」における対位法的結合術

シェーンベルクの系譜としてのノイズと不確定性

不確定性アートのマニエリスム

第六章 熊の両性具有と王権

熊とくまの幻想熊の両性具有

熊と王権のシステム

記紀神話に見る熊の矮小化と古代王権

熊の系譜を針葉樹林に探る

熊はもともと「ヒト」だった

熊系王権のからくり

熊系王権の編集と非中華のマニエリスム

参考文献

エピローグ

後見返し