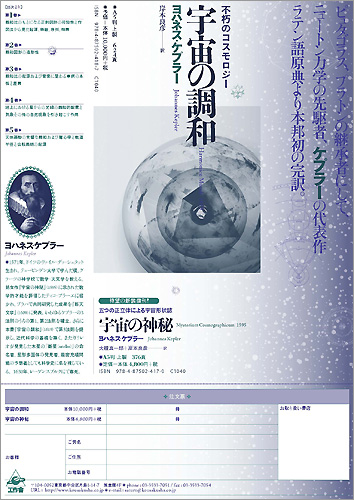

ケプラー『宇宙の調和』チラシ

歴史的名著、ケプラー『宇宙の調和(Harmonice Mundi,1619)』が、4月中旬刊行に向けて制作進行中です。まずは内容を紹介したチラシをつくります。上の画像が表面、裏は古代から現代までの「宇宙の調和」関連のダイヤグラムです。3月下旬には主要書店店頭にて配布予定。読者の方へ直接郵送も承ります。オーダーフォームにて「ケプラーチラシ希望」とご入力の上、お申し込みください(発送は3月下旬になります)。

『宇宙の調和』は、処女作『宇宙の神秘』で示した「惑星同士の間隔が正多面体によって決定されている」という考えを土台に、惑星の細部の動きが調和比で調整されるという音楽的・幾何学的調和に満ちた宇宙を描き出します。その過程で打ち立てたケプラーの第三法則は、ニュートンの万有引力の法則を導き、近代科学の始まりを迎えました。つまり、古代・中世的宇宙像から近代科学への分水嶺となった名著です。624ページもの大著、ぜひ目次をご覧ください。

目次

献辞第1巻 調和比のもとになる正則図形の可知性と作図法から見た起源、等級、相異

序正則図形の作図法

第2巻 調和図形の造形性

序正則図形の造形性

第3巻 調和比の起源および音楽に関わる事柄の本性と差異

〔序〕 ピュタゴラス派のテトラクテュスについての余談第1章 協和の原因

第2章 弦の調和的分割

第3章 調和平均と協和の3要素

第4章 協和音程より小さな諧調的音程の起源

第5章 協和音程の諧調的音程への自然な分割と名称

第6章 調性、長調と短調

第7章 各調性における1オクターブの完全な分割とすべての諧調的音程の自然な順序

第8章 1オクターブ内の最小音程の数と順序

第9章 記譜法すなわち線と文字と符号による弦や音の表記および音組織

第10章 テトラコードとウト、レ、ミ、ファ、ソル、ラの用法

第11章 音組織の複合

第12章 不純な協和音程

第13章 自然に諧調する適切な歌唱とは

第14章 いわゆる調つまり旋法

第15章 どの旋法ないし調がどんな情調に役立つか

第16章 和声による歌唱つまり装飾的な歌唱とは

3つの平均についての政治論的余談

第4巻 地上における星からの光線の調和的配置と気象その他の自然現象を引き起こす作用

序言および順序変更の説明第1章 感覚的調和比と思惟でとらえられる調和比の本質

第2章 調和に関わる精神の性能はどのようなものがいくつあるか

第3章 神もしくは人が調和を表現した感覚的もしくは非物質的対象の種類と表現

第4章 第4巻の調和と第3巻で考察した調和の相異

第5章 有効な星位の原因および星位の数と星位の等級の序列

第6章 数とその原因において星相と音楽的協和にはどんな親縁性があるか

第7章 結語。月下の自然と精神の下位の性能ことに占星術を支える性能

第5巻 天体運動の完璧な調和および離心率と軌道半径と公転周期の起源

序第1章 5つの正多面体

第2章 調和比と正多面体の親縁性

第3章 天の調和の考察に必要な天文学説の概略

第4章 創造主は調和比をどんな惑星運動の事象にどのように表現したか

第5章 (太陽から見た)惑星の視運動の比に表れる音組織の位置つまり音階のキイと長短の調性

第6章 惑星の極限運動に表現されているいわゆる音楽の調つまり旋法

第7章 全6惑星の普遍的調和は一般の対位法同様4声部からなる

第8章 天の協和でディスカント、アルト、テノール、バスになるのはどの惑星か

第9章 各惑星の離心値の起源は惑星運動間の調和への配慮にもとづく

第10章 終章 太陽推論

付録

訳注

解説 岸本良彦

索引